伝説の漢方薬「香蘇散」ってどんな薬?

香蘇散は当時流行した疫病対策のために中国・宋代に編纂された医書「和剤局方」に収載された漢方薬です。香蘇散処方製剤の添付文書には体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱い人の「かぜの初期」「血の道症」という効能効果が記載されています(注:同じ香蘇散処方製剤でも、メーカーによって効能効果が違う場合があります)。

この2つの効能効果に関連性があるようには思えませんよね。では、なぜ、香蘇散がこの2つの効能効果を持つのか、その理由をご説明します。

香蘇散を使う人の条件

香蘇散は「かぜの初期」や「血の道症」に使われますが、使う人の条件は「体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱い人」と決められています。漢方では、服用する人の体質を「体力のある人」「体力のない人」「中間の人」に分けています。病気をはね返す力のある人を「実証」といい、病気をはね返す力のない人を「虚証」、その中間の人を「中間証」といいます。例えば、漢方の風邪薬として代表的な麻黄湯は体力のある「実証」の人に、葛根湯は体力が中間以上の人に適しています。一方、香蘇散は体力のない「虚証」の人に適しています。同じ風邪薬なのに体力によって使い分けるのはなぜなのでしょう?

麻黄湯や葛根湯には「麻黄」と「桂皮」という生薬が入っています。風邪の原因は90%以上がウイルスで、熱に弱い性質があります。生体はウイルスを撃退するために発熱し、麻黄はこの生体の発熱を助ける働きをします。しかし、体温が上がり過ぎてもシンドイものです。麻黄には体温が上がり過ぎないように、発汗を促すことで体温を調節するという働きもあります。また桂皮も発汗を積極的に助ける働きをします。このように麻黄と桂皮の組み合わせは基礎代謝に大きく関与するので、体力のある人向けの薬になります。 一方、香蘇散は香附子、蘇葉、陳皮、甘草、生姜の5つの生薬からつくられていて、麻黄や桂皮は入っていません。つまり、香蘇散は基礎代謝に関係しつつも、麻黄や桂皮などが入っていないので、体力のない人でも使える薬なのです。

香蘇散と「血の道症」の関係

香蘇散と「血の道症」の関係についてご説明します。血の道症は女性のホルモン変動により生じる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことで、更年期障害や月経前症候群(PMS)の症状が代表的です。

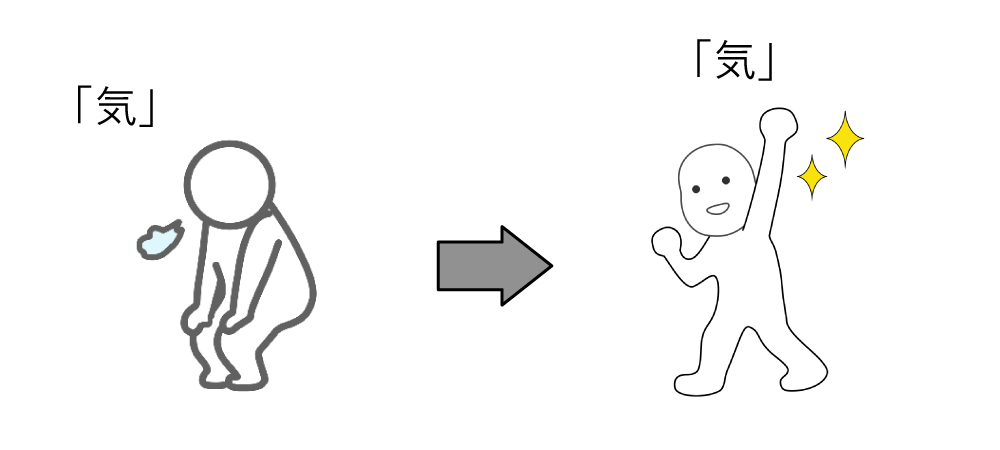

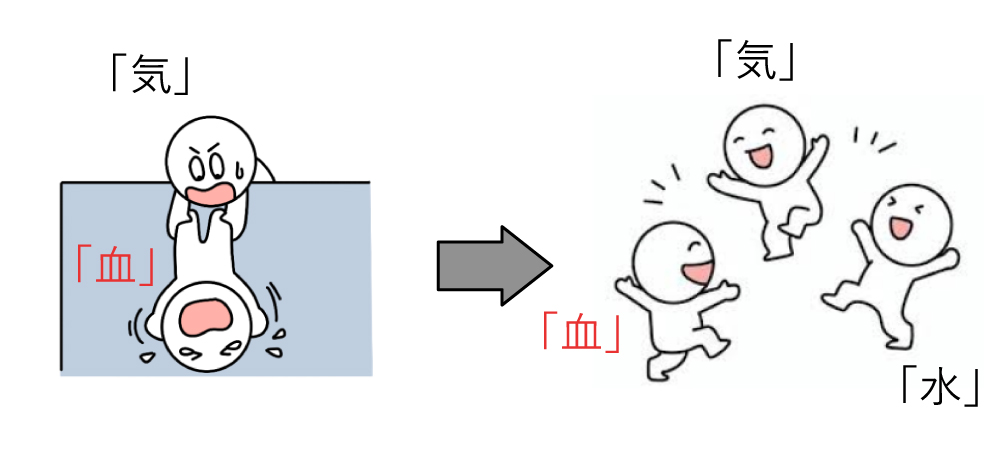

東洋医学では人が健康であるということは調和がうまくとれた状態と考えます。そして、人のカラダを構成する基本的な要素である気・血・水のバランスが良いと調和が保たれた状態、つまり健康と考えます。気とはエネルギー、血とはカラダの中を流れる赤い液体(血液)、水とはカラダの中を流れる血液以外の液体をさします。気・血・水のバランスが崩れ、ある一線を超えると元の健康な状態に自然には戻れなくなります。この状態が病気です。

香蘇散は「気うつ」という症状を改善する働きがあります。気うつとは生命活動の根源的エネルギーである「気」がうまく循環できずに停滞した状態のことで、抑うつ傾向を伴います。東日本大震災で被災された方の気うつに対して、最も多く処方されたのがこの香蘇散でした。

一方、「血の道症」とは気・血・水の3つの要素の中で、特に血の巡りが悪くなる「瘀血」が主な原因と考えられます。「血の道症」と「気うつ」ではそれぞれ原因が異なるのですが、なぜ「気」に働きかける香蘇散が「血」に原因がある「血の道症」に効果があるのでしょう。

「気」と「血」は時として関連し、共に巡りが悪くなることがあります。「気うつ傾向の強い人の血の道症には香蘇散をまず使ってみる」と漢方の専門家の意見があるほどに、香蘇散は瘀血の影響で滞った「気」の流れを立て直すことで「血の道症」に効果を発揮します。

香蘇散の名前に「散」がつくのはなぜ?

香蘇散は名前に「散」という文字が表記されているように、元々は生薬を粉末のままで飲む薬です。この粉末は生薬を乾燥して細かくしたものです。最近では粉末の薬を飲む機会は少なくなりご存じない方もいらっしゃるかも知れませんが、粉末は飲みにくい剤型です。一般的に、漢方薬は生薬を水などで煮だして飲むものがほとんどで、味という点では飲みにくい場合もあるかも知れませんが、液体という点では飲みやすいです。顆粒や錠剤はさらに飲みやすい剤型と言えます。では、なぜ香蘇散はわざわざ飲みにくい粉末なのでしょう。これには大切な理由があります。

香蘇散に使われている生薬の多くは香りが高いという特徴があります。この生薬の香りという点についてご説明します。香附子はハマスゲという植物の根で、とても良い香りがありアロマテラピーでも用いられています。また、蘇葉とはシソの葉のことで、良い香りがします。陳皮はミカンの皮で、アロマテラピーやスキンケア商品にも使われています。生姜はショウガのことで、料理などに香りづけとして使われます。これらの“香り成分”は効果の一部です。煮だしてしまえば飛んでしまいます。つまり“香りを含んだ粉末のまま”を服用するのが良いのです。これが香蘇散の剤型が粉末である理由です。

“粉末の飲みにくさ“を解決するために、構成生薬の一定量をエキスとして抽出し、その残りを粉末のまま加えたのが和漢薬研究所の「清香散」という製品です。香りを残しつつも、飲みやすい「顆粒」という剤型です。

(薬剤師)